脑波绘卷 澄心观澜 | 大桥国际部《认识大脑,健康生活》脑科学与心理健康主题讲座

认识大脑

值此万物并秀之际,恰逢“5·25”心理健康月,无锡市精神卫生中心主任医师张国富惠临我校,为同学们带来了一场题为《认识大脑,健康生活》的前沿讲座,从脑科学视角解析青少年身心健康的科学管理路径。

01

揭秘前沿科学

洞悉“心身互联”

讲座中,张主任以青少年的大脑结构和功能发展规律、神经内分泌机理、“脑肠轴(Brain-Gut Axis)”等脑科学热点话题为切入点,揭示了情绪与生理健康的深层关联。他指出,长期的情绪障碍会导致下丘脑功能紊乱,进而引发消化系统疾病等问题。焦虑情绪不仅是大脑的主观体验,还会通过迷走神经“溜进”你的肠胃,张主任的专业解读引发在场学生的强烈共鸣。

此外,张主任引入生物-心理-社会概念模型(Biopsychosocial Conceptual Model),该模型强调生物因素(遗传、神经系统等)、心理因素(认知、情绪等)和社会因素(家庭、学校环境等)的交互作用共同影响身心健康。我们的作息规律、饮食习惯,乃至所处的社交环境等都在与大脑的中枢神经系统和肠道的微生物群“对话”。心身医学背后蕴含的“蝴蝶效应”,促使学生们重新审视自身的健康行为模式。

02

解码青少年大脑

破解成长困惑

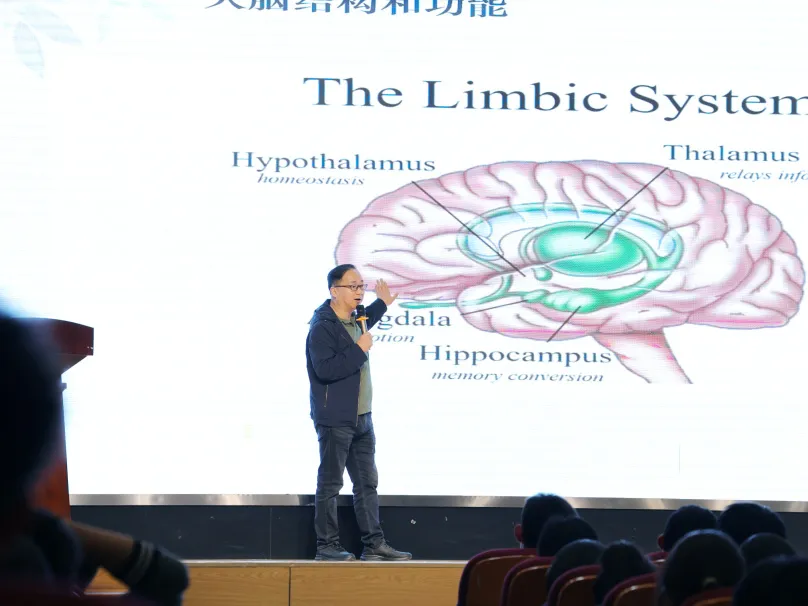

“为什么青少年更容易冲动?答案藏在前额叶皮层(Prefrontal Cortex)与边缘系统(Limbic System)的发育不同步中。”张主任通过青少年大脑发育的功能磁共振成像(fMRI),展示了从5岁到20岁的大脑功能变化,在这一阶段,情绪相关脑区(如杏仁核等)对刺激的反应显著增强,而负责决策与自控的前额叶皮层尚未完全成熟,这种发育差异,是青少年情绪波动与冲动行为的重要神经基础之一。

张主任强调,理解大脑发育规律能帮助青少年更理性地看待自身情绪。在家庭与学校的支持下,通过科学的训练,可促进前额叶皮层的神经可塑性发展,为改善学生的情绪管理能力提供科学依据。

03

打破恶性循环

重构生命质量

针对学生常见的焦虑情绪与逃避行为,张主任以“恐惧/回避循环”和“灾难性误解循环”为框架展开剖析,指出我们的逃避行为和部分躯体症状常常与我们的心理状态密切相关。张主任呼吁学生们遇事不决时“JUST DO IT!”,用行动重构大脑的灾难化思维,并通过正念的原理,引导学生们关注当下,接纳当下。

这场讲座,不仅是一场脑科学的启蒙之旅,更是一次心灵的深度对话。或许,这便是探索大脑发展的意义——它不为成长设定绝对的标准答案,却为青春照亮了前行的方向。

文:潘睿然

编辑/图:吕静益

审核:德育处